Punktschweißen und Nahtschweißen

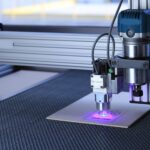

Laserschweißen mit einzelnen Laserpulsen oder im Dauerstrichbetrieb

Laserschweißen ermöglicht das Fügen mit einzelnen Laserpulsen oder im Dauerstrichbetrieb. Die Nahtgeometrie beschreibt, wie die Kanten der Fügepartner aufeinander treffen. Sie können sich beispielsweise einander überlappen oder stumpf aneinander stoßen. Wird die Naht durchgezogen oder besteht sie aus einzelnen Schweißpunkten? Besteht die Naht aus vielen kurzen Strichen oder kleinen Kreisen? Für die Entscheidung der Nahtart gilt: Sie muss die geforderte Festigkeit erreichen und darf nicht zu viel Wärme ins Bauteil bringen.

Allgemeines zu Punktschweißen und Nahtschweißen

Punktschweißen (Widerstandsschweißen)

Nachdem die Elektroden das Material formschlüssig vorgepresst haben, wird von einem Transformator ein hoher Strom erzeugt, der das Material erhitzt. Da die Elektroden an der Schweißstelle einen kleinen Durchmesser (ca. 4-5 mm) besitzen muss der Strom durch einen engen Querschnitt geführt werden. Durch den elektr. Widerstand des Materials wird dieser Effekt noch verstärkt. Wenn das Material in einen teigigen Zustand übergegangen ist, pressen die Elektroden das Material zusammen, so dass es sich verbindet. Der Strom wird abgeschaltet und die Schweißstelle, auch Linse genannt, kühlt ab.

Die Schweißeignung der Werkstoffe wird maßgebend durch folgende Faktoren beeinflusst:

- die chemische Zusammensetzung,

- die metallurgischen Eigenschaften,

- die Oberflächenbeschaffenheit,

- die physikalischen Eigenschaften.

Bei der chemischen Zusammensetzung sind beispielsweise die Festigkeit, die Heißrissneigung, die Alterung und das Verhalten der Schmelze beim Erstarren maßgebend für die Schweißeignung.

Als metallurgische Faktoren, die die Schweißeignung beeinflussen, sind unter anderem Einschlüsse im Werkstoff, Gefügeausbildung, Korngröße und das Umwandlungsverhalten zu nennen.

Bei der Oberflächenbeschaffenheit sind die Verunreinigungen, die Rauigkeit (Rautiefe R1) und den Mittenrauwert Ra1, sowie metallische oder organische Beschichtungen die Faktoren, die die Schweißeignung beeinflussen.

Im Rahmen dieser Ausführungen sind die physikalischen Eigenschaften der Werkstoffe in Bezug auf die Schweißeignung am interessantesten. Es sind hier die elektrische Leitfähigkeit, die Wärmeleitfähigkeit und die Schmelztemperatur.

Die Bleche werden von zwei Elektroden zusammengepresst. Der Schweißstrom wird gestartet. Der Strom muss nun durch den verengten Querschnitt der Elektroden fließen. Dadurch und zusätzlich durch den Widerstand der Bleche erhitzen sich diese zwischen den Elektroden. Die Elektroden verpressen das weicher werdende Material und der Schweißstrom wird abgeschaltet. Dann Öffnen sich die Elektroden, das Material kann entnommen werden.

Das Buckelschweißen ist im Ablauf mit dem Punktschweißen identisch. Der Unterschied liegt darin, dass in ein Materialteil ein Buckel eingepresst wird. Wenn unterschiedlich starke Bleche verschweißt werden sollen, ist es sinnvoll das dickere Blech mit einem Buckel zu versehen. Der Vorteil liegt darin, dass die Schweißhitze nicht so schnell abgeleitet wird. Je nach Ausführung und Leistung der Schweißmaschine können ein oder mehrere Buckel verschweißt werden. Während des Schweißvorgangs wird sich der Buckel fast vollständig zurückgeformt.

Das Nahtschweißen ist unmittelbar von dem Punktschweißen abgeleitet. Mit einer Punktschweißmaschine lassen sich durch schnelles und dichtes Aneinanderreihen von Einzelpunkten Dichtnähte erzielen. Für den Vorschub des Werkstücks muss sich jedoch das Elektrodenpaar nach jedem Punkt öffnen und schließen. Das bedeutet Zeitverlust und Verschleiß. Drehbare Rollen zu Kraft- und Stromübertragung vermeiden diese Nachteile. Das Rollenpaar berührt ebenso wie Punktelektroden das Werkstück nur auf einer kleinen Fläche, so dass der Strom durch einen verengten Querschnitt fließen, und so einen Schweißpunkt erzeugen muss. Die Rollen drehen sich und brauchen daher für den Vorschub nicht geöffnet zu werden. Ein weitere Vorteil ergibt sich aus dem wesentlich geringeren Elektrodenverschleiß (Rollenumfang gegen Elektrodenspitze).